在湘西的“南大门”,有一座桥,叫能滩吊桥,坐落于川湘公路319国道泸溪县洗溪镇能滩村。桥始建于1935年,总设计师是著名科学家、“两弹一星”功勋奖章获得者周光召的父亲——周凤九先生,系长沙人,留学法国、德国,攻读土木工程,毅然回国,凭着自己智慧修筑了中国第一座(现代)钢索桥,一座独特的真正意义的桥,历史注定要成为了湘西革命的摇篮,在中国革命史上写下了绚丽的篇章。

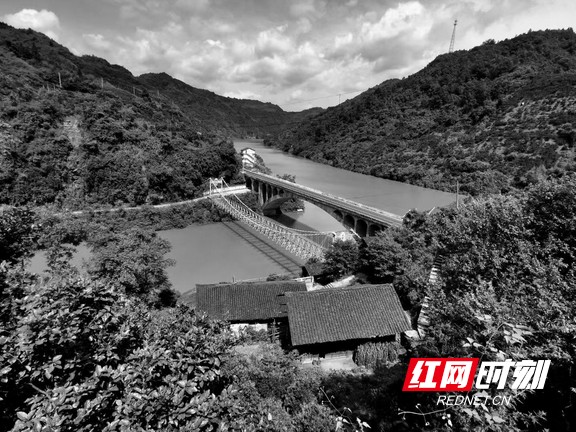

能滩吊桥,地理位置在湘西的大山里,四面环山,沟壑纵横,贯通西南地区一条重要的咽喉,地势最为天险,也是兵家必争要塞。从历经风雨剥蚀桥体上遒劲的字迹,清晰可见。这座桥梁可以通过十五吨重的车辆,为湘川公路处建设,湖南机械厂承造。经过两年多的艰苦奋战,一座上千百多吨的钢铁桥悬空在两壁山谷间,两壁洞穴中伸出四条铁索与桥梁连为一体,环环相扣,吊桥的两边平行以桥轨为支柱,连缀起上万块犬牙交错的钢板桥体,吊索采用铸钢链条,钢轨上铺着厚实的木板,供过往行人车辆摇摇晃晃通行。此桥的架通作为当时的岁月,算得上一道亮光。虽然桥的两侧有弧形的护栏,过往仍胆战心惊,稍有不慎,便会坠落万丈深渊。可想而知,当时施工的艰难程度。

俯视奔流不懈的河水,仰望伫立于大山静默的桥,仿佛看到了金戈铁马,炮火连天地场景,想象着为了桥的那些事,那些人,那样一种精神信仰的前行。风掠过草木,吹拂身来,让人沉思。这时候,我联想起二战时期,前南斯拉夫一部经典战争电影《桥》,德军投入重兵守卫南斯拉夫境内的一座大桥,南游击队为阻止德军会合,千方百计,不惜血本,炸毁了《桥》,这部影片曾在中国观众中产生巨大反响。然而,能滩吊桥与其相比,内容更为丰富、精彩、生动。

穿过历史的烟尘,在能滩吊桥边一棵巨大的古樟树下,有3位老人正在谈天说地。对于我们的造访,一位老人打量着我带着相机,蛮有把握地问:“你们是来看桥的吧?”我说是的。于是,我们聊闲着,老人杨家怀,还差两个月就90岁了,精神矍铄,就是耳朵有点背,说话要放大声音,当几位老人了解我们来的意图,要说能滩吊桥的事啊,就来了劲。

首先,杨家怀老人开了腔,记忆犹新的说,1935年冬季,他才刚刚懂事,一向寂静的村子突然热闹起来,村庄有铁匠铺、炼钢炉,日夜火光通明,不准小孩进去,来了许多陌生人,讲外地话。本地的村民帮他们上山砍树锯木,做泥工打岩等,说是造一条铁索吊桥,把山和山接连起,通往山外的世界。大约是到了第二年的十月通车,那天,打锣敲鼓,鞭炮齐鸣,十里八乡的老百姓都赶来看稀奇,大人都说现在方便了,过山放牛、砍柴、劳动不用下河了,并不知道,这座吊桥连缀了通往抗战陪都——重庆。抗战期间,日军为了截断这条交通大动脉,出动大批飞机大规模的轰炸吊桥,由于地形隐蔽,加上利用茅草及树枝掩蔽得好,空中不易捕获,把距20公里外的县城炸得一片废墟,而能滩吊桥免遭炮火,安然无恙。为接下来的解放战争、湘西剿匪立下了汗马功劳。

1949年冬,刘邓大军挺进大西南,国民党残余部队和湘西土匪司令徐汉章,土匪头子杨云飞得知后,妄图在大军到之前,安放炸药,炸毁能滩吊桥,破坏大军西进。刘邓大军派遣的先头侦察小分队,跟守桥的自卫队队长杨元玑,副队长符隆前的守桥部队,并肩作战,誓死保卫能滩吊桥,战斗激烈,惊心动魄,荡气回肠,有的战士为此献出了年轻的生命。因而,为后来的大部队开辟了通路,当刘邓大军赶到能滩吊桥时,似挟千军万马急流西南,就在那个波澜壮阔的深夜,寒风凛冽,桥面木块结冰打滑,车辆受阻,再说桥梁也无法承受重型军用装备,随时会遭到偷袭。

宁静的夜晚,显得异样紧张,火把点亮了能滩村的夜空,打滑的汽车声惊动了村民,村民知道要是一些国民党的军队和土匪,早已鸡犬不宁,一定是解放军,男女老少积极行动,点灯烧火,烧水做饭,迎接亲人解放军。

村民得知大部队所遇的困难后,纷纷慷慨解囊,有力出力,有物捐物,拿出木板、稻草垫铺桥面,防止打滑;有推着板车运物质,有帮忙搬运的、抬过大桥。住在不远峒河边的小伙子杨家林看到水面火光倒映,叫醒父亲,摇船过来瞧稀奇,也立即帮战士们摇渡过河。他并随部队参加了解放军。当刘邓大军开赴前,村民们又急忙地挑着粮食、腊肉、红薯……背着鸡蛋、鸡鸭、布鞋……这份情意,跳动的不仅是滚烫的心,更是苦难向往新生活的一种渴盼。

岁月抹去了诸多色彩,许多事,许多人,都在季节的节拍下,逐渐远去,但红色基因一直流淌着……他们以这块土地为荣光,以祖辈为骄傲,担当起红色革命遗址的守护者和红色文化的传承者。因为,当年的刘邓大军、1950年解放军47军进入湘西剿匪都从此吊桥经过,因为有泸溪人不遗余力的帮助下,才顺利到达了彼岸。据原村主任杨公银老人讲,这些年来,前来看吊桥的人很多。每年的秋季,有一家人开着小车,到能滩吊桥边,一坐就是大半天,凝望吊桥,默然不语。有的说是造桥者周凤九的后辈,有的讲是部队的军官,替父亲回来看望老桥的,看他当年带去的好男儿,他的父亲曾是刘邓大军部下的营长,那年从能滩吊桥挺进大西南时,能滩村有一位18岁的青年杨家林,帮部队摇船运送战士过河,累得胳膊都伸不直,没有吭一声,营长蛮喜欢他的蛮劲,加上他参军愿望强烈,营长便带上了他,从一个社会青年,成为一名志愿军战士。参加抗美援朝,在两年多的战争中,他先后参加了四次战役,打得最为壮烈的是巨里室北山高地之战,全营死、伤一大半,在美军的炮火下,他一个箭步冲上将营长扑倒,自己身上多处受伤。

这就是湘西男儿的英雄本色,英雄的土地,英雄辈出,举不胜举。从抗战到解放战争再到湘西剿匪、抗美援朝,泸溪就有无数的优秀儿女从沅江这条河流走向革命。其中有180多名英雄儿女,为国家、民族的革命事业,赴汤蹈火,为国捐躯。

时间是最好的见证,一座永生的桥,一直静谧在山70多年,摇晃的常青岁月。同时,给人又是一种简单朴素的真理。如今,村庄,老树繁盛新花绽放,一切都显得祥和而平静。新的能滩大桥雄伟,多姿绚丽,一辆辆汽车从新桥上奔驶而过,宽阔、平坦、牢固,一直通向了更远的地方。(文/徐助全)

来源: 红网

作者:徐助全

编辑:杨姝

本文为湘西站原创文章,转载请附上原文出处链接和本声明。